Dalle indagini svolte sui siti di Romanzesu e Paule s’Ittiri giungono nuove sorprese e spunti di interesse archeoastronomico in Sardegna

SASSARI. Il convegno “La Misura del Tempo” ha riservato anche quest’anno sorprese e spunti di riflessione in campo archeoastronomico per alcuni importanti complessi megalitici dell’isola. Se il sito di Romanzesu a Bitti sembra aver custodito per millenni i segreti di allineamenti solstiziali, dall’area cultuale di Paule s’Ittiri, in agro di Torralba, sembrerebbero provenire importanti elementi per la costituzione di un vero e proprio calendario stellare dell’epoca nuragica.

SASSARI. Il convegno “La Misura del Tempo” ha riservato anche quest’anno sorprese e spunti di riflessione in campo archeoastronomico per alcuni importanti complessi megalitici dell’isola. Se il sito di Romanzesu a Bitti sembra aver custodito per millenni i segreti di allineamenti solstiziali, dall’area cultuale di Paule s’Ittiri, in agro di Torralba, sembrerebbero provenire importanti elementi per la costituzione di un vero e proprio calendario stellare dell’epoca nuragica.

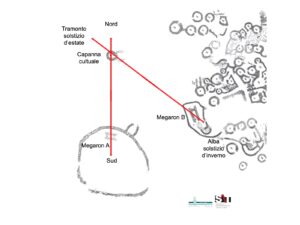

L’indagine effettuata dal Circolo Aristeo e dalla Società Astronomica Turritana sulle strutture cultuali di “Romanzesu”, ha evidenziato come gli edifici, nel loro reciproco posizionamento delimitino figure geometriche ben definite legandole agli orientamenti astronomici.

Come ampiamente illustrato nel corso del convegno, l’indagine svolta intorno al complesso archeologico di Romanzesu da Michele Forteleoni e Simonetta Castia ha mostrato come i tre templi a megaron A, B e C siano perfettamente posizionati per formare un triangolo isoscele, con i templi A e B al meridiano in direzione Nord-Sud. Ma è il legame tra i templi e il vicino recinto cerimoniale a destare il maggior interesse archeoastronomico: dall’ingresso del tempio C (il cosiddetto Heroon) è possibile osservare, il giorno del solstizio estivo, la levata del Sole dietro il tempio B e dietro il recinto cerimoniale il giorno del solstizio invernale; viceversa si osserverà dietro il tempio C il tramonto del Sole a solstizi invertiti.

Le analisi effettuate con l’utilizzo di GPS e Stazione Totale hanno consentito di restituire una planimetria generale del sito più accurata, mostrando quanto lo studio sulla carta sia inopportuno in assenza di una georeferenziazione precisa.

Ma le sorprese non sono finite. Un’altra indagine della SAT ha consentito di ricavare interessanti elementi per la codificazione di un calendario stellare di epoca nuragica, attraverso lo studio del sito di Paule s’Ittiri, già indagato lo scorso anno per gli allineamenti degli ingressi delle strutture di carattere cultuale. Quest’anno la domanda è stata rivolta al “cosa vedessero gli antichi alle spalle dei monumenti”.

Ma le sorprese non sono finite. Un’altra indagine della SAT ha consentito di ricavare interessanti elementi per la codificazione di un calendario stellare di epoca nuragica, attraverso lo studio del sito di Paule s’Ittiri, già indagato lo scorso anno per gli allineamenti degli ingressi delle strutture di carattere cultuale. Quest’anno la domanda è stata rivolta al “cosa vedessero gli antichi alle spalle dei monumenti”.

Le ricerche hanno mostrato che dietro di essi tramontano Arturo, Vega e Capella, le tre stelle più luminose nel nostro emisfero celeste. Calcolando i momenti in cui esse sono visibili all’orizzonte prima dell’alba e dopo il tramonto del Sole è possibile individuare date utili per un calendario legato alle attività agricole.

Dallo studio degli “Aspetti metrici e geometrici del complesso di Gremanu a Fonni” condotto dagli studiosi Flavio Carnevale e Marzia Monaco dell’Università “La Sapienza” di Roma (che hanno lavorato in équipe con Aristeo e la SAT), sono state messe in luce diverse unità di misura assimilabili al cubito, l’esistenza di cantieri di costruzione che utilizzavano multipli costruttivi differenti.

Alberto Scuderi e Ferinando Maurici del Gruppo Archeologi D’Italia e della Soprintendenza del Mare della Sicilia, hanno illustrato il contesto monumentale della valle dei menhir di Cerami (in provincia di Enna), proponendo una comparazione con aree simili presenti in Sardegna.

Di una comparazione tra i calendari agricoli nell’antichità si è occupato anche Elio Antonello dell’Osservatorio Astronomico di Brera- Inaf, attraverso gli scritti di autori classici come Catone il censore e Varrone, la cui lettura e analisi, pure svolta con cautela e ponderatezza, rende evidente che i solstizi e gli equinozi dovevano essere un riferimento usato fin dalla preistoria.

Una critica alla metodologia delle visite didattiche “usa e getta”, comuni nel turismo culturale, è stata rivolta da Nicoletta Lanciano dell’Università “La Sapienza” di Roma. La studiosa ha indicato l’importanza di educare a osservare, a guardare con curiosità. E quindi a inseguire tracce perdute, nascoste o evidenti legate ai monumenti o al passaggio di personaggi importanti, spingendo il fruitore della comunicazione a riconoscerle e interrogarsi verso questo tipo di informazioni.

Molto sofisticato e apprezzato l’intervento di Marcello Ranieri dell’Università “La Sapienza”, sugli schemi armonici pitagorici desumibili dalla tavoletta babilonese di diorite nera, dalla quale si evince come la conoscenza delle terne pitagoriche o quasi pitagoriche, negli antichi, permettesse di realizzare rettangoli perfetti o quasi anche nei piccoli oggetti, senza calcolare quadrati ed estrarre radici quadrate.

Molto sofisticato e apprezzato l’intervento di Marcello Ranieri dell’Università “La Sapienza”, sugli schemi armonici pitagorici desumibili dalla tavoletta babilonese di diorite nera, dalla quale si evince come la conoscenza delle terne pitagoriche o quasi pitagoriche, negli antichi, permettesse di realizzare rettangoli perfetti o quasi anche nei piccoli oggetti, senza calcolare quadrati ed estrarre radici quadrate.

Interessanti sviluppi sull’evoluzione degli edifici a pianta rettangolare del Bronzo medio in Sardegna sono stati presentati dall’archeologa Valentina Leonelli, grazie anche alla recente scoperta in provincia di Sassari di un monumento che apparirebbe antesignano del tempio a megaron. È stato ipotizzato che questa tipologia di templi sia nata come magazzino (in qualche modo connesso al sacro in quando bene prezioso per la comunità), per diventare in seguito un deposito di culto e quindi tempio votivo che trova la massima rappresentazione nel bronzo finale attraverso il deposito di oggetti di culto.

La lunga storia di scavi sul sito di Abini, nel comune di Teti, è stata illustra da Claudio Bua dell’Università degli Studi di Sassari. Una storia fatta di dei, demoni e tesori, che a partire dal 2013 ha restituito nuove scoperte, quando l’ateneo sassarese ha ripreso i lavori di scavo con la docente Anna Depalmas. Nonostante la compromissione del sito, sono stati rinvenuti nuovamente pugnali e altri materiali in bronzo, olle, ciotole carenate, scodelle ed elementi in pasta vitrea, ed è ipotizzabile che vi fosse presente una struttura a doppio spiovente, simile a quella di Su Tempiesu.

Per la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Sassari e Nuoro, Nadia Canu e Michela Migaleddu hanno presentato i risultati degli scavi e delle ricerche condotti nella “Necropoli di Murrone”, illustrando nel dettaglio le ricerche sul campo. In particolare, si è compreso che il sistema di “canalette” presente in superficie servisse a delimitare la perimetrazione degli ambienti presenti al di sotto, quasi a creare una connessione, assieme ad altre strutture sopraelevate, con le aree degli ipogei.

La giornata di studio si è conclusa con alcuni spunti di riflessione e prospettive di ricerca sui “Nuragici tra continuità e trasformazione”, in cui l’archeologa Gianfranca Salis della Soprintendenza Archeologia di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, ha elencato due sostanziali linee di indirizzo: da un lato l’incontro e l’acculturazione con altre civiltà di approdo, come quella dei fenici; dall’altro lo scontro e l’opposizione culturale ben evidenziata da Lilliu nella teoria della costante resistenziale. Il bilancio dell’iniziativa è stato senz’altro positivo, offrendo lo spunto e l’occasione per il consolidamento di future collaborazioni.